- HOME>

- 椎葉工務店ブログ>

- 現場日記>

- 工務・元橋のMy Blog>

- フローリング床鳴りの対応

工務・元橋のMy Blog

フローリング床鳴りの対応

2017年11月4日

商品の特性や環境によって症状は大きく異なりますが、

早ければ築20年ぐらいから、築30年では除所に症状があらわれる家がある、フローリング材の床鳴り。

下地木材がやせてきて隙間ができる。フローリング材自体の強度など症状も様々です。

地元、枚方の、様々なリフォーム依頼でお家を拝見していて

集中してよく踏む場所に床鳴りの症状が現れる場合が多いといつも思います。

私の家などは築43年で、フローリング材の寿命とも思われる床のきしみ、その部分だけ柔らかくなって、

木が弱くなっている事がよく分かるヶ所が何ヶ所かあります。

フローリング材を新装する、上貼りする、などして対応する事が必要な場合が多いです。

今回説明するのは床鳴りを調整して押える事です。

フローリング材の強度とは異なる、床鳴りを止める方法です。

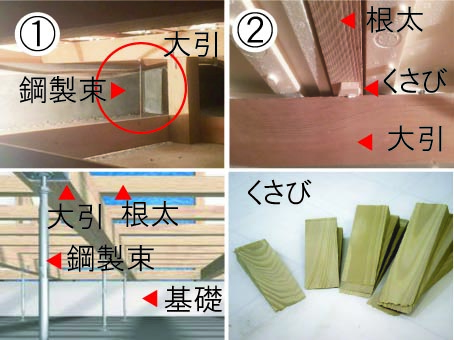

いくつか調整方法がありますが、画像の調整方法は、

①鋼製の束柱の高さを調整して ※鋼製束は高さ調整ができます。

大引(おおびき)、根太(ねだ)、フローリング材隙間を無くす。

②くさび(木製)を大引(おおびき)、根太(ねだ)間にかまして隙間を

無くす。

お家のフローリングで、あてはまる事がおありでしたら、

是非お問い合わせ下さい。

枚方 新聞折込ちらしで様々なリフォーム業者が、様々なリフォームの対応を書いています。

床鳴りもリフォーム需要が多いものです。

元橋